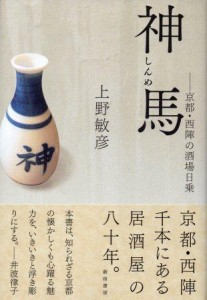

新・気まぐれ読書日記 (20) 石山文也 神馬

数ある<居酒屋紹介本>のなかでひとつの店だけを紹介するのは間違いなく初めてではないだろうか。上野敏彦の『神馬(しんめ)』(新宿書房)は京都・西陣で80年の商いを続ける居酒屋の毎日を綴る。数百年以上の老舗がひしめく京都だから、なまじ老舗と呼ぶのは遠慮して「居酒屋では最古参」ということにしておくが、ここまで続くのは並大抵の苦労ではなかったはずである。戦争を挟んでの混乱、戦後の高度成長期には周辺には西陣織の機(はた)屋が栄え、太秦の映画撮影所では次々に名作が生まれた。店には織物関係だけでなくスタッフを引き連れた名監督や名優たちが連日のように通い詰めた。いずれもが衰退して「かっては」といわれるようになったいまも地元の京都だけでなく遠来のファンで席が空くことがない。この本は家族ぐるみの奮闘や「居酒屋の世界遺産」とも評される店の歴史を<核>とすることで華やかだったころの界隈の情景を浮かび上がらせるもうひとつの社会史でもある。

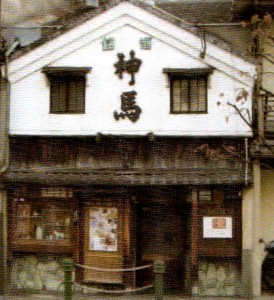

神馬は昭和9年(1999)に京都市のほぼ真ん中にある二条城の北1キロの中立売通り沿いで開業した。宇治の茶農家の次男坊・酒谷禎一に嫁いだ琵琶湖の北、近江今津の運送業者の長女・とみが三歳年上の夫を助けて店を切り盛りした。酒谷家がお茶などの運送業も営んでいたのが縁だった。この年、東北地方では記録的な冷害で娘を身売りするなどの暗いニュースが相次ぐが東京・渋谷駅には忠犬ハチ公の銅像が完成、大阪ではメーターを付けたタクシーがお目見えして話題になった。若くして母親を亡くし、弟や妹の世話をしながら育ったとみは趣味人の夫とは対照的で、面倒見がよく庶民的な人柄だった。店は繁盛し、3年後にはもともと酒場だった上京区千本通中立売上ル西側の現在の店舗を買い取り、本格的な「蔵造り」の外観はそのまま残し内部を改装して居酒屋にした。千本通りが拡幅された際には曳家で後ろに下げたという。当時の店舗には現在の「銘酒 神馬」の文字はないが壁板がわりに酒樽がはめ込んであったので常連客には「タル」の愛称で親しまれた。右から5人目が禎一、中央の女の子の後がとみ、左端にホンダの「スーパーカブ」が写っている。

新鮮な海産物はなかなか手に入らなかった京都だけに琵琶湖や近くの河川でとれた淡水魚が料理の中心でドジョウ鍋やコイやフナの洗い、イサザ(ハゼの一種)やタニシの煮物が品書きに並んだ。太平洋戦争が始まり戦局が厳しさを増し酒の配給が止まると商売は途端に立ち行かなくなる。禎一は軍需工場になった島津製作所や舞鶴の海軍基地に徴用された。酒の配給制は戦後も長く続いた。それまでの実績から優先配給を受けたものの詰めかけた客で酒はすぐに売れ切れ、やむなく履物屋に転業した。再び、居酒屋を再開するのは昭和28年(1953)の春だった。

当時、「千中」と呼ばれた千本中立売界隈は<庶民の街>として栄えていたのでチンピラも少なくなかった。あるときチンピラのひとりが芝居の切符を売りに来た。応対したのはとみだった。

「兄ちゃん、何枚持ってきたんや」

「10枚や。困っとるさかい、おばちゃん、何とかしてくれへんか」

「分かった。全部買うたる」

とみはこう言って現金といったん受け取ったその切符を渡すと

「どっかで売って小遣いにでもしいや。こっちは芝居見に行く暇ないよってに」

あまりのきっぷのよさにチンピラはとみのファンになってしまった。

そうしたことがたび重なると街を牛耳っていたやくざの親分たちも一目置くようになる。親分の身の上話をこっそり聞いてやったからだとか、そのチンピラが幹部に出世したからなどとはいまや確かめようがないが、町内にあった組事務所で正月の餅をつくと一番に神馬へあいさつがわりに届けられた。かといって<ヤクザ御用達>というわけではなく、取り締まる側の京都府警の警察官にも常連が多かった。こうした「肝っ玉母さん」のとみをめぐるエピソードも多く紹介されているが、今も続く「ブレンド酒」のエピソードはおもしろい。神馬では毎日のかん酒は灘の酒「黒松白鹿」「白百合」「菊正宗」「剣菱」など6種類を大きな甕に回転させながら注いで混ぜ合わせておく。そうすることで空気が混じってマイルドになるからというが、もとは酒屋に頼まれた酒の仕入れを平等に引き取ったのが始まりである。「よその酒と混ぜるとはけしからん」といちゃもんをつけにきた酒造メーカーの関係者も追い返されたこともあったそうだ。もちろん地元・伏見の酒も揃えてあるが甘口が多いのでブレンドには辛口の灘の酒が向いているという。

禎一を<趣味人>と書いたが市場への買い出しはもっぱらとみが受け持った。禎一は店が手空きの時はもっぱら盆石や法隆寺金堂、東寺五重塔などのミニチュア作りに打ち込んだ。その数約百点、材料はボール紙や新聞紙など手近なもので代用して扉や窓が動くように工夫した。しまいには広重の版画「東海道五十三次」を手本にそれぞれを箱庭風に作り上げて新聞に取り上げられたこともある。店の調理場から二階に料理を運ぶ手動エレベーターも自作した。二度目の改装をした際には弁天様を祀っていた座敷を客室にしたが、そこを土足で踏むのはおそれ多いとして太鼓橋を架けたのも禎一のアイデアだ。

二代目を継いだのは野球少年だった次男の芳男で、立命館大学を出て二年間の会社勤めのあと昭和39年に店に入った。西陣は機械を一度動かせば一万円札が舞い込むといわれた「ガチャマン景気」に湧き、店には連日のように行列ができた。2階は寿司屋を開業したのでこのエレベーターも大活躍だった。昭和30年代、西陣全体では大小30の映画館があった。周辺にも「長久座」「西陣キネマ」「西陣国際」「北野劇場」「西陣東映」など8軒の封切館があった。年間570本もの映画を作っていた太秦の撮影所は「日本のハリウッド」にとどまらず「東洋のハリウッド」とまで呼ばれた。繊維関係だけでなく映画関係者たちが頻繁にやってきたのもこの頃だ。京都大学などの学者や文化人も多かった。英文学の深瀬基寛、仏文学の伊吹武彦、日本画家の山口華楊らがよく顔を出した。

三代目は芳男の次男の直孝である。長男が臨床検査技師に進んだけれども直孝は料理好きだったが店を継ぐ気はなかった。京都調理師専修学校を出ると祇園の板前割烹「いな梅」で腕を磨き、京都府城陽市の老舗料亭「八百忠別館」に移っていたが父親・芳男の病気であとを継ぐことになった。幸いなことに病気は回復したが三代続きで次男坊が板場を預かることになった。いまは毎朝、親子揃って京都中央卸売市場に魚を仕入れに出かけるのが日課である。魚屋の配達任せにする店が多いなかで自分たちの目利きによって「本物の旬の魚」を探すことが常連客を楽しませることに通じるからで、これは塩乾物や京野菜などの仕入れにも同じ心構えでのぞむ。こうした努力が積み重なって三代目にして祇園の割烹に引けを取らない居酒屋に変身したといえるのではあるまいか。下の写真は現在の店舗。

そんな古典酒場の真骨頂ともいえる神馬自慢の品書きは季節によって変わる。いまなら旬を迎えた看板の松葉カニだろうが、とみの時代から兵庫県・津居山港に水揚げされ「浜ゆで」された山本永二商店の松葉ガニと決まっている。もちろん高いがそれだけのものを料亭で、ということに比べればはるかに安い。常連の評は「ここの品書きは<高くて安い>」という具体例だが、サラリーマンのフトコロにやさしいメニューもずらりと揃っているからご安心を。

ところで私自身のおすすめは、というと長崎県・上対馬産のぐじ(赤アマダイ)である。韓国との領海付近の朝鮮海峡で獲れたアマダイのうち特に品質のいいものに限って名付けられる「紅王(べにおう)」というブランド物。何キロにもわたって伸ばしたはえ縄漁でとるがこの漁師のKさんが知り合いなので、とバラしておく。メニューはいろいろある。背開きにして軽く塩をふったのを一昼夜寝かした「一汐ぐじの薄造り」は土佐酢で味わう。三代目自慢の割烹風の料理となるとまずは「酒蒸し」。皿に昆布を一枚敷き、その上に頭や切り身を載せ、椎茸、シメジ、菊菜を添え、日本酒をふりかけてから蒸し器で旨味が逃げないようにして十分間ほど蒸す。アマダイを最初に塩で締めているので酒以外は余計な調味料は使わない。「エキスが染み出しているので最後の一滴まですすりたくなるような味」と紹介しておく。もうひとつ、「かぶら蒸し」も絶品であるがなかなか込み入った作り方なので「実際に味わってほしい」ということにしてあえて省略させてもらう。

もちろん容器のスチロールケースには「紅王」のブランドシールはあるだろうが魚そのものには獲った漁師さんのサインがあるわけではない。しかし味わうたびに私の頭のなかでは京都と対馬という<時空を超えて>Kさんの声や顔が浮かんでくる。この本では仲買人の方が「アマダイを専門に獲っている漁師も皆高齢化しているので」と心配しているが、Kさんに限っては若手のホープだからまだまだ大丈夫だろう。久しく対馬へは出かけていないが「京都に来たらグジは紅王しか出さない店に案内します」という約束はいまでも<有効>であるのはいうまでもない。

ではまた