新・気まぐれ読書日記 (18) 石山文也 偶然の装丁家

書店で矢萩多門の『偶然の装丁家』(晶文社)を手に取ったのはまったくの偶然だった。おっと、題名と同じく<偶然>の2文字を使ってしまったけれども、彼が人気の装丁家で多くの作品を量産している人物とは知らなかったし、他にも多くが並ぶ新刊コーナーでこの一冊を手にしたのはたまたま朝日新聞で読んだ内澤旬子の書評が頭の片隅に残っていたからかもしれない。帯の谷川俊太郎の推薦文は、そのあとで目に入ったし、このシリーズが「就職しないで生きるには21」の一冊だったのは小さな活字だったので気付かなかった。就職活動もいよいよ最終の段階だから、「就職しないという選択」を考える人たちの背中を押すというか、生き方の参考に選ばれることにもなるのだろうか。

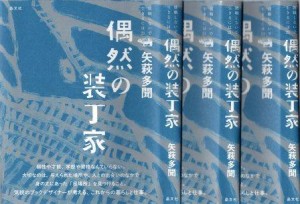

ご覧のように青を基調にした表紙は、赤い本体がのぞくように1センチほど短くしたのが<遊び心>なのだろう。裏帯の「学校に行かなかった、インドで暮らした、本をつくっている、というのは多くの人たちにとって、特別で個性的な人生に映るかもしれないけれど、それらは単にいまの状況をつくり出すジグソーパズルの一ピースしかないのです。ぼくは、就職してもしなくても、どんな仕事をしていても、目の前の仕事を真剣に楽しみ、ほがらかに生きていく方法は無限にあると信じています」からは、いつのまにか装丁家になっていたという著者のこれまでの人生のアウトラインが伺える。

1980年、横浜市生まれ。中学1年で学校をやめ、ペンによる細密画を書きはじめた。95年から、南インドと日本を半年ごとに往復して帰国のたびに個展を開いて生活資金を稼いだ。本づくりの仕事にかかわるようになったのは2002年からで、これまでに350冊を手がけるとある。中島岳志や森まゆみをはじめ、小説、学術書、ビジネス書など幅広く「本の貌」を手がける、とあったので書棚の何冊かを引っぱり出したが最近作のようで違っていた。

初めて外国に行ったのは1990年9歳の時で両親とのネパール旅行だった。日本の民話やわらべ歌を題材にした作品を手がける木版画家の父親が、一カ月近くも出かけたインド旅行のみやげ話を、あきるほど聞かされていた母親がまず「次は自分も」と貯金を始め、ようやく2年後に旅が一家ぐるみの旅が実現した。母親はただ旅行するだけではもったいない、とネパールやチベットの雑貨や服を買い込み、実家のタバコ屋の一角に並べ、売った金で次の旅の資金を作った。初めてのインドは小学校5年生の時だった。マドラス(現・チェンナイ)を中心に南インドの東側を3週間かけて南下した。ヒマラヤに抱かれた小国ネパールと、多くの民族を抱える大国インドとはスケールがまったく違った。毎日何かしらの事件が起き、予定通りにコトは進まず、想像以上のトラブルに振り回された。

南インドの先端、コヴァーラム・ビーチでは亀をめぐる珍事件を目撃した。ビーチはハイシーズンで、欧米からの観光客も多く、お土産やフルーツなどを頭の上に乗せた行商のおばちゃんが代わる代わるやってきた。そのなかのひとりが大きな海ガメを乗せていて「亀を買わんかね」と観光客や店舗などに声をかけていたが誰も買おうとはしない。すると突然、大声を張り上げて人を集めだした。「さあさあ、亀を海に帰したかったら、お金をちょうだい!」。観光客だけでなく他の行商やレストランの店員も野次馬に加わってあっという間に人垣ができた。呆れて笑う若者たち、亀が可哀相だと怒りだす金髪マダム、騒ぎを収めようと警官まで出動する騒ぎになった。そのとき、眼鏡をかけたフランス人女性が「みんなで少しずつお金を出しあって、亀を買い上げて海に帰してあげましょう」と提案した。このおばあちゃん、待ってましたとばかりに法外な値段を要求する。閉口する観光客たち。それでも何人かが財布を開きはじめたころ、横で見ていた背の高い白人青年が、がばっと亀を奪い、波打ち際に全力疾走。何人かの外国人がそれに続く。あちこちから、拍手や口笛、よくやった!という歓声が飛ぶ。亀は海に帰され、めでたしめでたしで一件落着。呆然とするおばちゃんは「亀を盗られた」と警官に泣いて訴えるが、そのうちいなくなった。果たしておばちゃんから亀を取り上げ海に逃がすのは正しいことだったのか。そもそも亀を買うのはいけないことだったのか。生活のために1ルピーでも多くの金を稼ごうとするのは、手を出して単純にお金をせびる物乞いたちより、おばちゃんは一枚上手ではなかったか。考えれば考えるほど答えは出ず、正解は思いつかなかった。そんなインド体験もあってみんなとは違う見方をするあまのじゃくな子どもになっていった。

中学に行かなくなってひきこもる日々のなかで「インドに行きたい。暮らしたい」という思いが再びわいてきた。そんなときに祖父からの資金援助もあって家族ぐるみの移住が実現した。とはいっても長期滞在の繰り返しで19歳までの5年間を南インドのプッタパルティという小さな町で暮らした。町の手書き地図作り、インド映画、古典音楽、ビザの更新には帰国しなければならなかったがあるとき横浜で出会ったインドの民俗画、ミティラー画では有名な画家の展覧会に引き込まれてしまう。それからは暇さえあれば絵に没頭し、横浜での何度かの個展を経て銀座の有名画廊でも大成功を収めたことで画家のほうは最初の「インドと日本を行ったり来たりしながら」につながる。

初めての本作りは2002年の対談集『インド・まるごと多聞典』(春風社)で、最後は小学校の恩師との長い対談でしめた。この装丁を手がけたのが装丁家としての初仕事でこの時はまだ画家を名乗っていたが春風社が安原顕(あきら)の2冊を出版することになって装丁の依頼が舞い込み思いがけない大仕事となった。<名指し>で注文が来たのが当時京都大学大学院でアジアの政治思想を研究していた中島岳志の出世作となった『中村屋のボース』(白水社)で、一度はボツになった顔を大きくトリミングしたラフ案が採用になった。アジア・太平洋賞、大仏次郎論壇賞をダブル受賞し、書評も多く出て評伝・ノンフィクションの枠を超えてベストセラーになった。

この本では一冊の本がどのようにしてできて行くのかがくわしく紹介されている。とくに装丁は「買切り・売り切り」の仕事、つまり出版社にデザインを提供したらその対価に原稿料が払われる定額制だからたとえ装丁した本がベストセラーになり何万部売れても金一封やボーナスが出たりすることはない。それが著者に支払われる印税とは違うが手がけた本が有名になり、書店で多くの人の目に触れることで新しい仕事につながっていく。そこは編集者に似ていて編集者のテンションが低ければおざなりな本しかできないけれども装丁家の仕事としては本としてそのまま残る。だからどんな編集者であったとしてもそのときできうる限りの可能性をすべて試し、限られた時間とコストのなかで精一杯つくる。それがサービス業としての装丁家の役割ではないかと思っているとしてインドで手作り絵本を手がけるタラ・ブックスの現場を紹介する。いい本が売れないという言い訳がまかり通る日本の出版界とは対極にありながら、彼らの手作り本は年間わずか1万部ほどにもかかわらず、海外のブックフェアに出品し、国際的な絵本賞をたくさん受賞し、世界中では何万部から十何万部が売れている。社員みんながほがらかに本作りを楽しんでいるのが何より魅力的であるという。

個展やトークイベントでは「インド人はカレーが常食なのですか」、「インドに行ったら何か得るものがありますか」から始まって「就職しないでも生きて行ける技術みたいなものを教えてください」などさまざまな質問が浴びせられるという。学校をやめて、インドへ行って、絵を描けば、装丁家になれる・・・はずはないし、著者自身も「就職しないで生きてほしい」とはもちろん思っていない。他にも色々あってヒンズー教徒になったり、結婚し一児の父親になったりして現在は家族で京都市左京区で暮らすが、南インドの中心都市バンガロールにも拠点があり、装丁、ペン画、イベント企画など多岐にわたる活動を繰り広げている。

「ふつうに学校に行き、中小企業に就職し、上司に怒られ、日々の通勤電車にぐったりする人生だったかもしれない。でもそんなとき、不意に聞こえた音楽や、だれかのつぶやき、映画のワンシーン、街角の一杯のコーヒー、ちょっとした何かが、からだを少しだけ楽にしてくれる。この本もそんな風に読んでもらえたら嬉しい」という。読み終わって「そうか、たしかにそうだね、人生は偶然の結果だからね」とカバーを外したら奇妙な違和感に気付いた。何とカバーが3枚もあるではないか。

「まさか、そういう装丁なの?」と念のために購入した京都の書店に確認の電話をしたら、少し待たされたあとで「店頭在庫を調べてみましたがカバーはすべて一枚だけです」という返事。「じゃあ私が買ったのだけが<偶然の装丁>ですか」と言いそうになったのをぐっと押さえて「そうでしょうね、お手数をかけました」とだけ伝えて電話を切った。これまでの読書人生でも初の体験だったが、店員さんには到底、信じてもらえそうもないし「偶然の<おまけ>みたいなものかいな」とつぶやいたのでありました。

ではまた