書斎の漂着本 (18) 蚤野久蔵 タコ壺あれこれ

この『タコ壺あれこれ』は<日本一のタコ壺コレクター>の自費出版本である。「そんなジャンルがあるのか」などといぶかるなかれ、古式タコ壺といわれる素焼きのものは壊れやすい消耗品で、近年はプラスチックやコンクリート素材のものも登場しているらしい。漁法そのものも効率の悪さから網漁が主流になっているなかで、同好の士の協力もあって地元の倉敷・玉島など瀬戸内海地域を中心に300個以上を集めた。この本やコレクションは専門書にも資料として登場するなど貴重な学術資料となっている。

「じゃあ、あなたもタコ壺にハマったわけ?」いやいや、たまたま古書店で見かけて面白そうだったから。「へーえ、そこがわからない」。正直、私も、です。

『タコ壺あれこれ』(谷明美著、非売品)

冒頭に紹介したこの本の詳しい中身まで吟味して買ったのか、というとそんなことはない。古書店の店頭での判断は一瞬だし、題名、ジャンル、値段の他は、線引きやマーカーがあるかどうかくらいだろう。自分にはそんな習慣がないのでいくら安くても絶対買わない。

いまから6年前、長く勤めた会社を退職し東京から引きあげて来たときに持ち帰った本と自宅にあった本を整理してちょうど1万冊を処分した。その前にも雑誌などを中心とした約1,500冊を東京の古書店に引き取ってもらったから、そうした<一瞬の軽はずみ>がたまりにたまったわけですね。この本は2度のチェックをくぐり抜けたことになる。かといってどこで買ったのかは思い出せないけれど、縁あってわが書斎に漂着してきたわけだ。

紹介するにあたり、改めて読み返すと著者は岡山県倉敷市の経営する鷲羽山レストハウスの支配人をしていたという。昭和41年春、三笠宮妃がレストハウスに来られ、売店に飾ってあったタコ壺に興味を示された。その用途や漁法について説明したのがきっかけでタコ壺研究にのめり込んだとある。しかし古いタコ壺は壊れない限り使い続けられるので、陸上にはまず残っておらず、縄から外れて水底に沈んでいたのや、浅い海底に仕掛けられたままになっていたのが底引網などによって引き揚げられるのが唯一の入手ルートという。奥付から昭和47年(1972)に限定300部、同55年10月に同じく300冊出版されたもののうち第2回目のものとわかった。わずか82ページだが、タコの生態や漁法の歴史などについての<うんちく>がなかなか面白いのでいくつか紹介しよう。

『タコあれこれ』

タコを魚だと思っている人が多い。恐らく魚屋で売っているからであろうが、生物学上の分類は魚ではない。魚は背骨や鱗をもっているがタコにはそれがない。タコは軟体動物に属していてむしろ貝類に近い。タコといえばすぐ真赤で八本の手足を持ち、頭にハチマキをした戯画をおもいおこす。しかし生きているタコは皮膚の色は普通灰褐色で、しかも周囲の色に合わせて変色するいわゆる保護色である。俗に頭と考えられている丸い部分は実は胴で、ここに内臓がつまっていて、本当の頭はその胴と脚の中間の目のついている部分がそれである。

このグロテスクな生物は化物を連想させるに充分で、それ故か世界の中でも食する国民は少ない。わずかにわが国とイタリアだけだと聞きおよんでいる。よく考えれば食うほうが不思議なのかもしれない。瀬戸内海で捕獲食料にされるタコは、マダコ、イイダコ、テナガダコなどで、そのうち肉はマダコが一番うまく、イイダコは胴にはりつめた飯(いい=卵巣のこと)が賞味される。マダコにも飯即ち卵巣が当然あり、イイダコのそれより更にうまいのだが、市場へ出回るまでに抜き取られて高級料理店のほうへまわるから、一般家庭ではみかけることはほとんどない。

『タコ壺縄漁』

往古よりタコをとるには三つの方法が用いられた。即ち、磯で穴に潜むタコを手どりにする、餌で釣る、タコ壺を利用してとらえるなどで、これらはいずれも古代より行われており、現在でもこの原始漁法の域を出ない。このうち、いま最も盛んなのはタコ壺を用いたタコ壺漁であろう。それは大量捕獲にこれが最も適しているからである。

タコは内海、外海を問わず日本列島沿岸ほとんどに生息しているので、各地その場所その種類に応じて適当な壺が用いられているようだ。各地の壺をいろいろ集めてみるとニシガラ(ニシ貝の殻)を利用したものや、釣鐘型のもの、植木鉢様の上部に開いたもの、木でつくった箱状のものまでその形はさまざまであるが、一番多いのはいわゆる壺状の口の締まったものである。

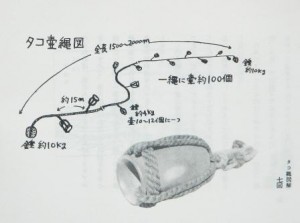

これらの壺はそれぞれ一個あて縄でくくられ、それが親縄に一定間隔で結びつけられて海底に延べられる。壺のくくり方、つけ方は各地で異なり、口をゆわえるもの、壺にあけた穴に縄を通すもの、底を釣るものなど千差万別である。備前下津井あたりのくくり方は図の通りでこれが親づなに一定間隔に結びつけられて漁場に延べられる。

文中に添えられたこの「タコ壺縄図」は、延長1,500mから2,000mの縄に約15mおきに約100個のタコ壺が取り付けられている。それが外れて、などというのはほとんどレアケースでしょうね。浅瀬に仕掛けたりしたのも天候急変で深場に流されてしまったとか。まさかヤドカリのように、タコが気に入った壺を、運んでいくなどということもないだろうし。素焼きのタコ壺の寿命は普通に使っても約3年、それより古くなったものは壊れていなくてもタコが入りにくくなる。つまり<敬遠する>らしいから、結果的に製品としてはあまり丈夫なものは必要とされないのだという。

『タコ壺の今昔』

タコ壺はいつごろから用いられだしたのであろうか。このことを知るためにはタコがいつごろから食べられるようになったかを知る必要がある。いまのところ原始時代の遺跡遺物にタコを食った痕跡は残っていない。これはタコが軟体動物である性質上、貝塚などにそのあとがみつからないのは当然で、これをもって原始人がタコを食わなかった証拠とはならない。むしろ海岸などで貝を採集していたこれらの人々はタコを食べたと考えるのが妥当であろう。

弥生時代になると大阪湾周辺では遺跡からイイダコ壺と考えられる土器が出土しているようだ。このようなタコ壺の出現は積極的にタコを大量捕獲するために生まれた知恵であると考えられる、本格的な漁具としてのイイダコ壺はこの種のものが大量に出現する古墳時代後半(六世紀)頃まで下がるであろう。

こうしたタコ壺は小型のイイダコ用と、大ダコ用に大きく分かれ、大ダコ壺は底の形、穴の数、厚み、模様などで細かく分類できるのだとか。さらに文献資料も『出雲国風土記』、『石山寺縁起絵巻』『和漢三才図会』などが紹介されている。まさに「好きこそものの上手なれ」ですねえ。最後は理屈抜きにタコ壺の風雅にほれたという著者ならではの一文です。

『タコ壺礼賛』

うすきたない壺と終日にらめっこしている私が世人には奇異にみえるであろうが、人の顔もさまざまであるように壺それぞれにも個性が感じられ、壺を作った人、作られた時代に思いをはせれば眺めているだけで結構たのしめるものである。それにタコ壺に投げ入れた一輪の花がひきたつならなおよし、更にあつめた壺が歴史研究の一端を荷うならこれにすぐるよろこびはない。

蛸壺やはかなき夢を夏の月 芭蕉