季語道楽(37)柴田宵曲『古句を観る』 坂崎重盛

柴田宵曲『古句を観る』の「後編」ーー『古句を観る』の内容の“こく”

このエッセー自体が遊歩人(©文源庫)たるぼくの文章は路地、横町への寄り道が大好きなのだが、好もしい人、柴田宵曲に戻ろう。

俳句界の大巨人とも、魔人ともいえる、あの高浜虚子のもとで、俳誌「ホトトギス」の編集を担いながらも、虚子とはまるで正反対のような生き方をした人。

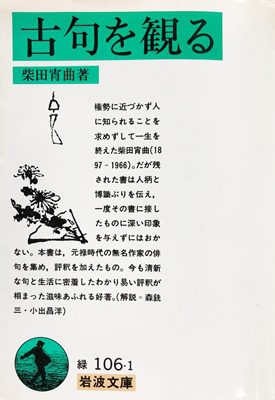

「権勢に近づかず人に知られることを求めず一生を終えた」「だが残された書は人柄と博識ぶりを伝え」(岩波文庫『古句を観る』表紙より)「決して声高に語ることのなかった柴田宵曲。その文章には常に節度と品格が湛えられている」(岩波文庫『随筆集 団扇の画』表紙より)——と語られる柴田宵曲の仕事『古句を観る』がまたシブい。

古句を観る 著:柴田宵曲

すでに前回、少し紹介したように、この書、内容は歳時記の構成をとるが、例句が、芭蕉の周辺の人々ではあっても、今日、ほとんどその名を知られない俳人の句が挙げられる。ま、言ってしまえば無名(現代のわれわれにとっては)。

芭蕉、蕪村、其角、嵐雪、去来あたりの句ならば多少は見当がつくとしても、まるで知らない俳人の句など見てもなぁ、と思いつつページをめくってゆくと、自分の浅はかな心得ちがいに、すぐ気づかされる。

著者・宵曲によって挙げられている例句が、じつに魅力的なのだ。しかも、江戸時代の作というのに現代でも、まったく違和感なく味わえる。それどころか、(この句は本当に江戸時代に作られたの? 現代俳人の作品じゃないの?)と思いたくなるような句も少なくない。例によって、この原稿を書いている、いまの季節、「夏」の章から見てみよう。まず、冒頭の一句。

湯殿(ゆどの)出る若葉の上の月夜かな 李千

スッ、と分かりやすい句じゃないですか。この若葉の季節、どこかの温泉にでも行って湯上がりの、仲間との句会ででも出てきそうな句。

この句に対して著者は、

爽快な句である。湯上がりの若葉月夜などは、考えただけでもいい気持

ちがする。(中略)湯殿を出た人はそのまま庭に立って、若葉に照る月のさ

やかな光を仰いでいるのである。

と、この句の気持ちよさを認めている。その後で句の内容ではなく、この作者の号・李千(りせん)がときに、同じ音の「里仙」になっていることにもふれ、他の俳人の例として「珍碩」(ちんせき)が「珍夕」、「曲翠」(きょくすい)が「曲水」などと「同音別字を用いた例はいくらでもある」と、これは今日とは異なる江戸時代ならではの慣行をも伝えてくれる。

もう少し見てみよう。季題は「牡丹」。

薄紙はひかりをもらす牡丹かな 急候

この句の解説に、宵曲の地力、というか長年の蓄積をうかがわせる。本文から引用する。

子規居士の『牡丹句録』の中に「薄様に花包みある牡丹かな」という句

があった。これも同じような場合の句であろう。「ひかり」というのは赫奕

(かくえき)たる牡丹の形容で、同じく子規居士に「一輪の牡丹かがやく

病間かな」という句があり、

と、牡丹の花の存在を言い表わす言葉として「ひかり」「かがやく」があることが、示される。初学のこちらとしては、ありがたい知識を得ることになる。続けて、今度は同じく子規の短歌が掲げられる。

「いたつきに病みふせるわが枕辺に牡丹の花のい照りかがやく」「くれなゐ

の光をはなつから草の牡丹の花は花のおほぎみ」などという歌もある。

蛇足ながら「いたつき」とは古語で「骨をおる」とか「病気する」「世話をする」という意味。次歌の「おほぎみ」は「大君」で、「王」や「王女」で、ここでは牡丹なので当然「王女」だろう。

宵曲は子規の二つの短歌を引いて、先の江戸の急候の句について、牡丹に「ひかり」という強い形容詞を用いたのは、この時代の句として注目に値するけれども」と評価しつつも、子規の歌の「い照りかがやく」「光をはなつ」の方が、「その形容の積極的に強い点からいえば、まさっている」としている。

さらに、「言葉の側からいうと、元禄の句がやや力の乏しいのは、必ずしもこの句に限ったわけではない」とし、試みとして二句と虚子の句を挙げる。(それも、三句とも「牡丹に雨雲」という共通項を選んで。さりげない所作だが、このへんが宵曲の知識量の凄みというか余裕というか)

雨雲のしばらくさます牡丹かな 白獅

方百里雨雲よせぬ牡丹かな 蕉杜

雨雲の下りてはつゝむ牡丹かな 虚子

そして、この一文の最後に、かなり色っぽい句が紹介される。

美しき人の帯せぬ牡丹かな 四睡

ただし誤解してはいけない。これは、牡丹そのものが、帯をしてない美人に見立てたものと思われる、と解説される。(なるほど、牡丹の、あの花のつきようは「帯せぬ美人」か!)と合点されることとなるのだ。

もうひとつ、敗戦後に幼少期だったぼくたち世代には懐かしい「蚊帳」の季語の俳句。子供にとって、蚊の出る季節になって、蚊帳(家では蚊屋と言っていた)をつるのは楽しいイベントであった。もちろん、子供の我々は実際には、何の役にも立たないのだが、ただ金の輪を持って部屋の隅で立っているだけで、自分の役割りを全うできた気がして、十分、満足だったのだ。

ずっと忘れていたけど懐かしいなぁ、蚊帳吊り。

つり初めて蚊帳面白き月夜かな 言水(ごんすい)

一夜、二夜蚊帳めずらしき匂かな 春武

ぼくたちの子供のころ、家の蚊帳に二種類あり、白い柔らかな生地(上等の麻?)のものと、少しゴアゴアした緑色の“普及版”。この緑色のほうは、寝汗などかくと顔に染料なんかうつって、笑われたりした。春武の句は多分、その、緑色の蚊帳だと思う。蚊帳の「匂い」では、

つり初めて蚊帳の薫や二日程 花虫

の句が紹介されている。宵曲いわく、

花虫の句は一日二日の間、萌黄(もえぎ)の匂いを珍しく感ずるところを

詠んだのである。秋になって蚊帳を釣らなくなる時でさえ、「蚊帳の別れ」

だの「蚊帳の名残」だのという情趣を感ずる俳人が、釣り始めの蚊帳に対

して、普通人以上の感情を懐かぬはずはない。

と記している。

他の季節の句もパラパラと例句や宵曲の解説を拾い読みしているだけで、なにか、心と頭の中が、すうーっと広がってゆく気持ちになる。

深爪に風のさわるや今朝の秋 木因

はつ秋や青葉に見ゆる風の色 巨扇

桐苗の三葉ある内の一葉かな 己双

七夕(たなばた)や庭に水打日のあまり りん

耳かきもつめたくなりぬ秋の風 地角

火熢からおもへば遠し硯紙 沙明

時雨るゝや古き軒端(のきば)の唐辛(とうがらし) 炉柴

挙げてゆけばキリもない。『古句を観る』、この岩波文庫によって、今日、ほとんど人に知られることのない俳文家の文(と文章からの人柄)に接することができる。

そうなんですよ、数多く出版されてきた俳書や近代俳句の流れを説く書でも、この宵曲にふれたものはほとんどない。

驚くべきは虚子や結社ホトトギスの歴史をテーマとした本でも、宵曲の顔は出て来ずだったりする。「俺が、俺が」「わたしが、わたしが」と自己をアピールすることがない人は、大声の中の小声、なきものと思われてしまうのが世の常とはいえ。

ところで自慢を少々。この間のコロナ騒動の、お上の「スティホーム」、「外出自粛」に素直に従って、不謹慎にも、自分にとって、これは「コロナバカンス」ととり、本の大整理、追加処分(本の処分は、いまや日常的ミッション)の好機と、勇躍、実践に励んだ。

その作業の中で、その柴田宵曲の豆本(タバコの箱より少し大きいサイズ)と、箱入り文庫判の限定本を取り出すことができた。

豆本(こうつう豆本)の方は『文学の東京散歩』(全三巻)。箱の貼り題簽は、切手代の銅版画に手彩色、絵柄は浅草ひょうたん池の脇に立つ、十二階。いいですねぇ、この雰囲気。奥付に「昭和五五年・特装版250部の内・第177号」とあり、ぼくの字で、エンピツでうすく2000、と記してある。ちょうど二十年前に入手したものらしい。

上段 煉瓦棟 近代文学覚え書 著:柴田宵曲

下段 文学・東京散歩 著:柴田宵曲

あちこちフセンが貼ってあるが、この豆本、『ぼくの おかしな おかしな ステッキ生活』にもステッキのことでチラッと登場している。

あとがきは「こうつう、豆本」の発行人の八木福次郎によるが、この中に、

柴田さんはよく東京の町を歩かれた。いつも和服に下駄ばきで、冬にな

ると、近頃は見ることも少ない二重まわしを着て歩かれた。

また、

本書の特装版の表紙の写真は、池上浩山人主宰「ももすもも」俳句文学

散歩第一回(昭和三十一年十二月二日)の時のもので、諏訪神社台地から

西日暮里方向に向かって立っておられる宵曲翁——

という一文に接し、出遊を愛した宵曲居士のーー散歩中の貴重な一ショットをじっくり見つめていたとき、その“二重まわし”(トンビとも言った)スタイルの小さなシルエットにステッキの影がわずかに写っているではありませんか! 喜び勇んでわがステッキ文物コレクションの一つとした次第。かつては散歩の伴にはステッキが“鉄則”だったんです。介護用じゃなく。

煉瓦棟 近代文学覚え書 著:柴田宵曲

さて、もう一冊の文庫本サイズの函入り限定本。タイトルは『煉瓦塔』。サブタイトルとして「近代文学覚え書き」。発行は日本古書通信社。昭和四十一年刊。五百部限定発行のうち三五。98/10とエンピツで記されている。二二年前だ。さきの「こつう 豆本」の“こつう”は、古書通信社の“こつう”というわけ。

豪華本というものではない。しかし小判ながら、なんとも美しい本だ。装丁がが、“明治懐古”といったら、この人、木版画家の川上澄生によるレンガ塔の絵柄。小口は天金。タイトルは子規の「市中の山の茂りや連歌塔」に由来するという。本文は先の豆本同様、ほとんどが一ページにも満たない一口話。これがまた、古老の昔ばなしを聞く心地がして嬉しい。

ペラ一枚ほど(二〇〇字)の文章だが、この一カ所だけでも、どうしても引用、紹介したい。題は「露店」

「梵雲庵雑話」によると、明治初年の浅草見附あたりの露店では、錦絵を

選り取り一枚一銭で売って居った。その中には写楽の雲母摺なども慥かに

まじっていたゐたそうである。「本の話」(三村竹清)には天草版の「伊曽

保物語」を神田新石町の露店で見かけたが、それは大沼枕山に買われてし

まった、といふ話が書いてある。吾々はこの種の話を決して謔だとは思わ

ぬ。たゞ少し時代が遠いので、暗中の選考を見るやうな感じがするだけで

ある。

と、まあ、これだけの話なのだが、この短い文章の中に登場する「梵雲庵雑話」「写楽の雲母摺」「三村竹清」「伊曽保物語」「大沼枕山」という文字を見るだけで、それこそ、遠く過ぎ去った過去の時間。「暗中の閃光を見るやうな感じがする」のだ。ディープな愛書家だったら、うおーっと声を上げるだろう(たとえば、この春急逝した坪内祐三さんだったら)

ところで、野暮を承知で記せば、署名、登場人物については興味があればぜひ、それぞれ検索していただくとして、「雲母刷」は「きらずり」と読みたいし、「伊曽保物語」は、あの「イソップ物語」である。どこか地方の温泉町の歴史本ではありません。

じつは、この『煉瓦塔』スペシャル・サプライズの“おまけ”がついていた。なんと宵曲大人の生原稿付!

封筒の印刷に、

「煉瓦塔」に著者の署名が入る筈のところ、御病気のためそれが出来なく

なりました。

「煉瓦塔」「紙人形」「漱石覚書き」の著者自筆原稿一編を添付して署名に

替えさせていただきます。

と発行者の言葉がある。宵曲の生原稿ですよ! これを自慢せずに、わがヨレヨレの俳句関連の雑文など書いていらりょか、という気持ち。もともとは柴田宵曲にさほどの関心のなかったはずのぼくが、なぜか二十年も前に、限定本を手に入れていたのかも不思議だし、自慢したい。

煉瓦棟 原稿

ところで、コロナバカンスの間、ほとんど連日、本の処分と整理の格闘を続けてきたのですが、その戦果は、やっと五分の、いや八分の一ほどかな。

お上や学者先生から言われなくっても、これから、このまま「コロナと共生したい」気分なんです。というのは、心おきなく本との、(心身ともにタフな作業ではあるが、心楽しいイベントが続けられるからである。

ただし、それで生活ができればーーという、いまさらながらの思い、と現実の、ジレンマはあるのですが。