私の手塚治虫(3) 峯島正行

漫画集団に加入

ロンドンのホテルにて

M・A・N・G・A・旅行団にまた話は戻るが、いよいよ出発の準備も整い、パスポートを受け取るために我々は、有楽町の交通会館にある、渡航事務所に集まった。役人が、カウンター越しに、一人ひとりパスポートに張られた写真と本人とを確認し、パスポートを渡すのである。われわれは何列かに別れカウンターの前に並んだ。どういう加減か私は、横山のすぐ後ろに並んでしまった。

役人の前では無帽にならなければならない。とすると横山がベレーを外す瞬間を一番近くで、最初に見なければならない。

私は緊張した。ドキドキした。

横山は、直立の姿勢で立つと,さっとベレー帽をとった。役人は何気ない顔をしてさっとパスポートを渡す。横山の顔は上部がやや白い普通の年相応の顔であった。

横山はベレーを頭に載せた。その日はそれで解散である。横山は「おい峯島」と、つかつかと私のそばにより、

「君は旅行にベレーを被ってゆくかい」

当時、私もときどき禿隠しに、ベレーを愛用していた。だからベレーは持ってゆかないとは言えない。

「ハイ、そのつもりでいます」

「必ず忘れるなよ」

と横山は言って、速足で去って行った。

私はベレーと中折れと両方携行して、旅立った。特別な場合を除いて普段は、ベレーで、旅をした。横山はもちろんベレーであった。食堂とか他人の個室に入るときは、ヨーロッパ流のエチケット通りベレーを取っていた。

だから、手塚と横山と私の三人が、旅行団の中ではベレー党であった。ところがロンドンでまた椿事が起きてしまった。ロンドンのホテルの近藤の部屋で、二回目の「歩く座談会」を催すことになった。ホテルの中だから、私はベレーを被らずに、その部屋に行った。

皆、ソファーやベッドに横たわったり、寝転んだり、気楽な姿で話し合った。横山もベレーをテーブルに置き、ベッドの背に寄りかかり話をした。

話が終わって、各自の部屋に引き上げた。翌朝目が覚めて、私は仰天した。ベレーが二つある。つまり昨夜、近藤の部屋から、横山のベレーを持ってきてしまったのである。

その日の予定では、早朝に食堂に集まって、食事をして出発となっていた。私は、

「即刻ロンドンから帰国しろ」

と言われるのを覚悟で、早めに食堂に出て、横山の来るのを待つことにした。食堂に行くと、すでに横山は来ていたので、いよいよ帰国かと観念した。

「申しわけありません」と言って、ベレーを差し出した。すると横山は、案に相違して穏やかに、

「いいんだ、もういいんだ。今日からベレーをやめることにした。君のせいではない」

と言ってにこにこした。私は助かったわけだけど、キツネにつままれたような心地であった。おそらくアメリカやヨーロッパを旅行しているうちに、心境に変化を来たし、ベレーを止めようと考え、その機会を待っていたのではないかと思う。

その日は帽子なしで、横山はロンドンの町を歩いた。前々号に載った、ロンドン塔見学に行った写真がそれである。

その日から横山は髭を伸ばし始めた。街を歩くときは、日よけに茶色のソフトをどこかで買って被って歩いた。

その姿が、横山にピッタリであった。茶色のソフトがなじみ、髭が伸びるに従い、その姿がぴったりと人柄に会い、そのダンデーぶりが、見事なハーモニーを醸し出した。私は、芸術家横山の真価がここにも、発揮されたと思った。

帰国した時、横山の変貌ぶりに、皆が一驚したのであったが、いつの間にか、その姿に慣れていった。

ベレーに鉢巻き

かくして、ベレー帽党は手塚一人になった。手塚は、昭和39年に井上洋介、工藤恒美、サトウサンペイ、柳原良平などとともに漫画集団に加入した。そしてあの多忙な身を以って、漫画集団の行事には、きちっと参加した。昭和43年、漫画集団が阿波踊りに参加した時は、ベレーの上に鉢巻きをして、踊っている。また昭和44年に漫画集団が、高知のよさこい踊りから、高松の高松踊りに参加した時も、ベレーの上に鉢巻きしていたし、また昭和46年、博多どんたくに参加した時は、ベレーの上に頭巾をかぶっている。

彼の、ベレー姿は、外国まで知れ渡った。昭和57年、フランスのアングレームの国際漫画際に参加し、そこで、フランスの有名な作家ジャン・メビウス・ジローにあった。日本に帰ってから、彼を招待することになった。その問い合わせの手紙の返事に、日本のベレー帽のダンデーの印象を述べ「ベレー帽の男は偉大なアーチスト、魅力あふれる男」という言葉でくくられていたという。これは「手塚治虫物語」(1992、朝日新聞社)というマンガによる伝記に出ている挿話である。

また同書によると、昭和62年に、第二回国際アニメーション・ヘスティヴァル広島大会という、アニメコンクールが開かれ、受賞作の発表を手塚が担当した。その発表の直後、各国から集まった国際審査委員全員が、ベレー帽をかぶり、手塚の健闘ぶりを祝福したという。

手塚のベレーは、インターナショナルな存在になったわけである。

虫プロの文芸課長だった石津嵐はその著「秘密の手塚治虫」(昭和55年 太陽企画出版)で、次のようなエピソードを書いている。

石津は、髭を大体三ヶ月ごとに、のばしたりそったりする癖があって、そのために容貌の様子が、がらりと変わるのであった。

「そんな僕に、手塚先生は『アオさん(むしプロ内のニックネーム)髭はどうしたんです。もう、そろそろ、自分の顔のスタイルをはっきりさせる年齢ですよ。アオさんみたいにイメージ変えてばかりいては、作家として損です』」

と忠告されたという。手塚は自分の個性をその外見からも、明確にしておこうという意志が強かったのだろう。ベレーもその要件の一つだった。その為こんにち似顔を見ても写真を見ても、日本人なら大抵、手塚治虫とわかるわけだ。忠告された石津の方は、手塚に言われても、別に顔などどうでもいいじゃないか、という感覚がぬぐえなかったという。

「だから、俺は不肖の弟子だ」と石津が言うが、これも個性の問題だろう。

おとぎプロの作品

手塚が漫画集団の一員になったことは、前にも述べたが、最初に集団のメンバーに接触したのは、先から登場して頂いている横山隆一であった。それはベレー帽のためではない。先にも言った如く横山はアニメーション制作に、早くから、強い夢を持っていた。昭和10年ごろ、すでに漫画集団のなかに、漫画映画部をつくって、実行に乗り出したが、経済的な関係で、取りやめになったという経緯があった。

戦後、経済や生活がようやく安定した昭和29年、16ミリの撮影機を自宅に備え、助手と一緒に、漫画映画を撮り始めた。横山としては、玩具つくりと同じ、いわば道楽で始めたのであった。このころから動画という名前で呼ばれ、さらにニメーションと言われ始めた。

だんだんと横山の熱が入り、人数を増やし、庭にこじんまりしたスタジオをたてて「おとぎプロ」と称した。そうして昭和30年の暮れ、「おんぶお化け」という作品が完成した。それを文芸春秋社の一室を借り、知人をあつめて撮影した。

このとき招かれた手塚は次のように書いている。

「木こりの老人の背中にしがみついて離れないフクちゃんのようなかわいいお化けの話であった。各所に横山氏らしい素晴らしいアイデアが散りばめてあり、アカデミー賞でも貰うに違いないとぼくは確信した。ラストは哀愁があって感動的であり、盛大な拍手を呼び起こした。其の後、銀座のビアホールで『おんぶとおばけ』祝賀会があり、上機嫌の横山氏は『今後35ミリ撮影機に変えて、本格的な制作を始めます』と挨拶をした。

正直言って、ぼくは漫画の案づくりは、横山氏から学んだといっていい。『フクちゃん』僕の教科書であった。ぼくの子供の時のノートには、『フクちゃん』を借りた四コマまんがの習作がギッシリ描きこんである。その尊敬する横山氏が、自費で漫画映画を作ったことで、ぼくには漫画映画製作がぐっと手の届きそうに身近になった気がした。

『手塚君、君も漫画映画ぼつぼつ作る気になったらどうだね』

と言われた時は感激した。

『なあに、やってみると、そんなむつかしいもんじゃないよ』

『はあ、やりたいと思います』

と僕は答えた……。」(『ぼくはマンガ家』)

これが虫プロ創建の第一歩であったことは間違いあるまい。其の後おとぎプロでは(フクスケ)という中編や「ひょうたんすずめ」という長編を作り、東宝の手で封切った。いずれもカエルを主人公にした、メルヘンである。

昭和33年東映が「白蛇伝」というカラー長編を造ったが、そのプレミヤショウを見た手塚はやはり、アニメを志していた久里洋二と、

「おれたちもつくりてーな、おい」

「お互いに頑張ろうや」と杯を交わしたという。

そのころのある日、おとぎプロの見学や、アニメ制作の相談を兼ねて、鎌倉駅の裏側にある横山隆一邸を訪れた。屋敷の中に「おとぎプロ」もある。

おとぎプロの仕事ぶりを見た後、自宅の横山の部屋で、二人は向かい合った。

久闊を序しあっていると、横山家の子供たちが部屋を覗いた。客が手塚と知っているのだ。手塚はその子達にアトムやレオを書いてやった。子供達は大変喜んで、そのあと部屋の外から、父と手塚の二人の様子を伺っている。

子供たちは、手塚大先生が、自分達の父親に向かって「先生」といっているのをきいて、

「手塚先生がお父さんに向かて先生と言っているよ」

「どうしたんだろう」

その声を聴いて、横山は声を出して笑った。この話は、有名になり、すでにご存じの方が多いであろう。手塚は自宅の屋敷内にアニメーションのプロダクションを作る考えを伸べて、横山から、制作上の話を色々ときいた。

すでに手塚は、将来のアニメを組織的に制作するための研究するために、昭和33年ごろから、内密に東映動画部の嘱託となっていた。

西遊記のという作品では構成を担当し、さらに「シンドバッドの冒険」では北杜夫と共同で、構成を請け負ったりして、着々、アニメ制作の道を学んだ。

昭和35年久里洋二、真鍋博、柳原良平の三人が「三人のアニメーションの会」を発足させ、作品の発表会を開いた。作品は「実験意欲と熱気がこもっていた」(ぼくはマンガ家)とそれを見た手塚は思った。久里洋二がそばに来て、

「あんたが作るのを待ってるぜ」

と、ニヤリとした。手塚はその翌年、昭和36年、ついにアニメ制作の虫プロ創建に立ち上がった。アニメや虫プロについては、後ほど述べることにして、ここで話を転ずる。

漫画集団の仲間たち

一方、先に述べたように、それから数年後の、昭和39年、漫画集団に加盟した。それまでの間に、児童漫画家だった馬場のぼるが、大人漫画に転向して、一般のマスコミの人気作家となり、漫画集団の中でも、若手の有力者となっていた。手塚とは、かつての「東京児童漫画会」の盟友で、二人の親交は続いていた。

この東京児童漫画会は戦後になって登場した、児童漫画家、手塚、福井英一、山根一二三、福井英一、古沢日出男、太田じろう、花野原芳明などの戦後派があつまり、冒険ダン吉の作者として、戦前から有名だった島田啓三をトップに置き、これまた戦前から売れていた松下井知夫、秋怜二などが参謀役を務めた。この会は最初は盛んであったが、後から出てきたスートーリー漫画家たちに押され、昭和30年ごろ自然消滅したらしい。

また戦後若い漫画家を糾合して、小島功を中心に結成された「独立漫画派」の出身者にも、手塚は交流があった。「独漫」は戦後の新しい漫画の世界を築くことを目標に、野心に燃えた若い芸術派によって、結成されたものである。

そこには女性を描くのが天才的な小島功、娯楽漫画のうまい八島一夫、関根義人、芸術派の久里洋二、長新太、中島弘二,やなせ・たかしなど、硬軟入り混じって、それぞれの論客、気鋭の漫画家が、そろっていた。この人たちは後に漫画集団に加入するのだが、若手理論派で通っていた。

手塚は小島に勧められ、幾度か「独漫」の会合に出席して、同年代の漫画家を知るとともに、大人漫画と子供漫画の違いも理解するようになったという。手塚は次のように私に語ったことがある。

「そのころ、小島功さんなどと一緒に飲んだりすると、彼は”われわれは大人にならなければいかん”とよく言ったものだ。初めはこの意味がよく分らなかった。功さんの大人になれというのは、女遊びをすることだぐらいに軽く聞いていた。それがつきあってゆくうちに、その意味が分かるようになった。社会に対する目、自作に対する誠実さ、そういういろいろな意味で、大人漫画と子供マンガ家と違うのが分った。とにかく大人漫画家と付き合って僕はいろいろの勉強をした。以来僕は大人漫画家の態度や考え方を自分なりに消化して、子ども漫画を描く上にプラスした」(拙著、『現代漫画の50年 』昭和45年 青也書店)

このように、横山をはじめとする漫画集団に加入する前から、集団のメンバーと交流を深めていた。

だからきわめて自然に加入し、直ちに若手メンバーとして、集団の行事に参加したことは、前に見た通りであった。

阿波踊りの幹事役

昭和43年、高松踊りから阿波踊りに参加した旅では、小島功、出光英などと幹事役を務めた。一行は、まず高松に行ったわけだが、早く到着して、踊りの時間まで相当の時間があった。

一行はまず浴衣の尻をはしょり、地下足袋に鉢巻き、という姿になり、何組かのグループに分かれて、市内見物をすることになった。その中に栗林公園に行こうというグループがあって、そのグループの責任者に手塚がなることを、幹事長の小島が決めた。各グループ全員、宿舎からバスに乗り、各グループはそれぞれの場所でおり、後からバスで次々に拾いに来てもらうことになった。手塚と同じ組だった岡部冬彦は、この時の様子をつぎのように紹介している。

「一回りして見物して、のどもかわいたし少し疲れもしたので、お茶屋で休憩して、皆が冷たいもので喉をうるおし、さて勘定ということになった。もちろん手塚さんがこのグループの責任者だから手塚君にお金を払ってもらおうとした

『お金?1円ももってないよ』

他の連中も踊り姿だから、全員一文無しである。そこで一人が入口までいってバスを待ち、バスが来たところで会計の幹事からお金をもらって、お茶屋の勘定を済ませたが、幹事長の小島さん

『手塚君は虫プロの社長だから、このくらいは上手くやると思ったがなぁ』

それに応えて手塚さん

『功ちゃん、会社の社長ってのはね、氷水代なんかはらったりするものじゃないの』(岡部冬彦 『かなりいい話 』1982 実業之日本社)

この後踊りに出て、翌日は阿波踊りに徳島に行く。徳島の酒問屋が踊りの足場になっていた。何しろ昨夜は高松踊りの後徹宵痛飲し、徳島までのバスの中でも飲んでいたので、本番の阿波踊りの方は一回踊って、主だったものが皆ダウンして、酒問屋に引き返してしまった。手塚は幹事なので勝手に帰るわけにはいかない。そのまま踊り続けた。手塚はその場の様子を自ら書いている。

「『今頃は、俺たちの事をサカナに、問屋の冷房の利いた中で、チビリチビリやってるぜ』

あとに残った組がぼやきながら踊る。同行してくれた、酒問屋の社長のチェーンの大きな酒屋の前まで来る。喉から手が出そうに飲みたい。同行した社長の鹿子さんが、

『この先に色街があるんですが、そこでもう一回踊っては』

と惜しそうにおっしゃる。思い余ってダウン組の功さんに電話をかけたら

『帰りのバスが出るぞ。早く帰ってこい』とのご命令で酒屋と色町を前にしながら恨めし気に引き上げる。泥んこになって戻ったら、ダウン組は風呂に入ってさっぱりして、盛んに飲んでいる。こりゃぁ、踊るあほより見るあほうの方が、ずーっと利口らしい」(『手塚治虫大全1』 1991 マガジンハウス)

先日、柴山達雄・小林準治著 『虫プロてんやわんや だれも知らない手塚治虫』(創樹社美術出版)という最新刊の本をライターの一人、磐紀一郎から送って頂いた。そこに次の文章があった。

「手塚治虫は時々踊ることがあった。

ひところは漫画集団の付き合いで徳島に渡り、阿波踊りを踊っていたらしい。中略

手塚が阿波踊りを踊る姿が新聞にも掲載されている。とんでもない多忙の中で、手塚が二日ほどふっと姿を消したのはこれだったかと、(虫プロの)スタッフたちはあとで気が付いたのである。阿波踊りの日程は決まっているし、漫画集団の付き合いも大切だったのだろう。」

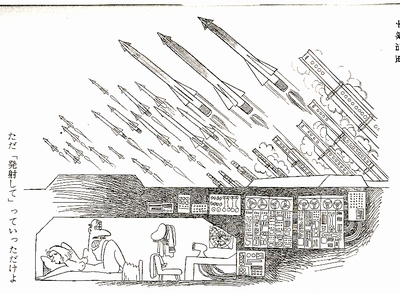

当時、手塚は超多忙で、雑誌の連載漫画 を十本前後は持っていたろうし、虫プロも大発展し、社員四百とか五百人とかになっていたといわれ、手塚が絵コンテを描かないと、虫プロは仕事が進まない状態で、作者の手塚を、虫プロのスタッフと諸雑誌の編集者とが奪い合うという事件が続出する超多忙だった。それこそ寝る暇もなかった。

そういう中で、漫画集団の会合や行事に出ることは、最も楽しいストレス解消法であったかもしれない。なぜなら、集団の中では全員平等、全く自由に振る舞うことができたし、稼ぐ奴も稼がないやつも、年の上下による隔たりもなかった。

年の差からくる礼儀は別として、お互いの中では近藤は日出さんだし、小島は功ちゃんであり、馬場のぼるは馬場ちゃんであり、鈴木義司はギシさんであり、西川辰美はタッチャンであり、塩田英二郎はエイチャン、東海林はそのままショウジクンであり、サトウサンペイはサンペイちゃんであって、だれも先生などと呼ぶ者はいない。そして手塚と同じ年頃の者が多かった。

そのくせ意識せずに意志が統一され、行動が自然に流れてゆく不思議な一団であった。

超多忙な手塚が喜んで、その一員として遊んだ気持ちを、私は解るような気がする。

あのドンチャンサワギの忘年会にも参加し、ある年は、一人楽団として、演芸会でアコーデオンを弾きまくった。

毎年お父さんの粲(ゆたか)さんも招待した。お父さんはアマチュア写真家として、手塚北風というペンネームを持っていた。毎年北風さんは、にこにこしながら、ドンチャンサワギの風景や演芸に、カメラを向けていた。

あの作品はどうなったのだろうか。(続く)