季語道楽(23) 坂崎重盛

絶滅寸前の古季語との交歓

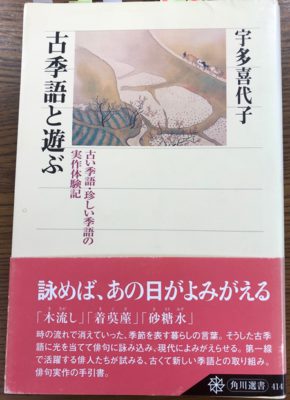

『古季語と遊ぶ』宇多喜代子(平成一九年八月 角川学芸出版)

ついには死語という扱いで歳時記から消えてゆく、解説がなけ

れば理解できない、(中略)それをもう一度、死語の淵から引き

上げて、かつて生きてその季語に即した暮らしをしていた人々

に近づいてみようと、古い暮らしに裏打ちされた季語を持ち寄

っての句会を始めたのです。(「あとがき」より)

俳人の宇多喜代子による『古季語と遊ぶ』の動機と目的は、この「あとがき」の中のひと言で明らかにされている。

かつて日本人の生き死にや、身のまわりの自然とともにあり、大切に扱われ磨きこまれてきた、かずかずの言葉が、生活や自然環境の変化(破壊)とともに消滅しかかっている。この状況を前にして、

歳時記からその一つ一つを抜きだして検分してみますと、何気

ないものが、いかに人々の暮らしのための重要な役目を担って

いたかがわかってくるのです。

という思いからスタート、この「古季語と遊ぶ」句会から生まれた即興句会のレポート、冒頭に出てきた古季語は「新年」の季の︱︱「氷様」。

「氷様」? もちろん、見たことも聞いたこともない季題だ。それに、どう読んでいいかもわからない。「こおりさま」? 「ひさま」? 「こおりよう」?……本文の解説をすぐに見るのは禁じてみる。とにかく、手近の合本歳時記などをチェックする、が出てない。では、件(くだん)のハンディな『難解季語辞典』では?

さすがです、ありました! ここでは「氷様奏」。「春」の季語で読みは「ひのためしそう」。

「元日の節に、宮内省から、昨年の氷室の収量、氷の厚薄、一昨年の増減などを奏し、あわせて氷様を天皇にご覧に入れた儀式」とあり例句として「君が徳これも厚きに氷の様(ひのためし)」政信(題林集)。

えーっ、知らなかったなぁ。しかも、元日、宮中で、そんなことを行っていたのですか! 氷室の厚さや量などをあらためたりとか……。興味津々。

そこで、ふと一冊の文庫本があったことを思い出し、本棚の年中行事関係のコーナーからひっぱり出す。『宮中歳時記』入江相政編(二〇〇二年、小学館刊)。入江相政は昭和天皇の侍従長。なにかの催事のとき昭和天皇が居眠りをしたので、天皇の足を蹴って起こしたというエピソードをもつ人物。(事の真偽は未確認)。入江日記は昭和史の第一級資料といわれている。この人の編による「宮中歳時記」だが、「氷様」は載っていなかった。あつかわれているのは主に昭和の御世の宮中行事らしい。

では、ということで、これも人(版元の)からいただいた鈴木棠三著『日本年中行事辞典』(角川小辞典十六 昭和五十二年一二月刊)を手にする。

出てましたねぇ。「歴奏(れきそう)」の付属項目として「氷様の奏(ひのためしのそう)」。「中古、元日節会に、、宮内省から去年の氷室(ひむろ)の氷の模様厚薄の寸法を奏上する儀式」で「氷が厚ければ豊年の兆しとし、薄ければ凶年と占う」。そして、「薄いときは氷池(ひいけ)の祭りという法会が行われる」、つまり凶を吉に変えてしまうというのだ。

そうか、「中古、元日節会に」とあるので、いつのころからか、この「氷様」は行われなくなったのだろう。

「氷様」︱︱この興味深い、儀式のあらましはわかった。しかし、ものはついでということもあり、ダメもとで平凡社の『俳句歳時記』の「新年」の項にも当たってみる。出てましたね。「氷様(ひのためし)」「氷様奏」。「元日節会(がんじつせちえ)」の傍題(副題)としてある。かなり満足。

ところで︱︱この「氷様」という季語に『古季語と遊ぶ』で初めてお目にかかったことにより、好奇心のまま各種歳時記、季語辞典(『難解季語辞典』も含む)、年中行事辞典、そして文庫本とはいえ『宮中歳時記』まで手に取り、ページをめくることとなった。たった一つの季語で、これだけの探索散歩ができる。これこそ、まさに古季語と遊ぶではないかと、調べごとに熱中して、原稿のなかなか進まないことに、自ら少々あきれつつ、納得したのでありました。

ずいぶん道草を食いましたが、宇多先生の本にやっと戻る。「氷様」の季語のあとにすぐ例句が紹介される。

縄尺をあてたてまつり氷様 西村和子

なるほど、これまで、あれこれ「氷様」の解説を見てきたので、この句はスッと理解できる。続く文章を読むと、宇多先生も「馴染みのものでもなければ、いまの歳時記に採用されている題でもない。なんと読むのか、それすらわからない」と、嬉しいことに、ぼく同様の困惑ぶり。しかし、続いてこの古季語の、きちんとした説明があり、

青檜葉のへばりつきたる氷様 大石悦子

氷様去年にまさる厚氷 宇多喜代子

といった、珍しい古季語にビビルことなく、身にひきよせて、この宮中儀式を見てきたような句にしている。恐るべし! 句を作る人たちの言語吸収力。

「新年」の古季語では、いくつもまったく初見の古季語が紹介されるが、中でも「ひめ始」は、とくに気になった。というのは、「姫始め」ならば江戸川柳の世界では、かなりおなじみのエロティックな言葉だから。

ただし古季語としては、本文でも紹介されるが、この「ひめ始」、「ヒメを飛馬として乗馬始とするとか」「ひめ糊の使用始めとするとか」いろいろ諸説あるようだ。宇多先生の、この句会では、「ひめ始」を「ひめ飯の食べ始める日」として出題している。「ひめ飯」とは「柔らかで、いまの七分粥程度であると察する」とし、例句として、

ひめ始米のとぼしき山国の 茨木和生

母刀自の差配したまうひめ始 大石悦子

を掲げて、「ひめ始」が、正月、吉日の特別な食の行事であったことを反映させている。

ただ……俳諧に近い江戸川柳も、品はあまりよろしくはないが、新年の風習としての一月二日の「姫始め」を重視している。この日は年の始めによい夢(初夢)を見るようにと枕の下に宝船を描いた刷り物を敷くことがあったが、この男女の「姫始め」(秘め始め)と宝船を川柳は、こう詠っている。

女房と乗り合いになる宝船

曲乗りはまず遠慮する宝船

宝船しわになるほど女房こぎ

という、おめでたい和事となり、それを年老いたしゅうと夫婦が理解を示しているのが次の一句。

やかましやするにしておけ姫始め

︱︱こうしてみると、川柳ならではの笑句(破礼句)ではあるが、これもまた人の営みのうちの正月の祝いごとの表現といえる。

ちなみの、正月二日、枕の下に敷く宝船は初詣の神社で配られることもあるが、向島百花園の茶店の売店で常に入手することができる。木版刷り様の隅田川七福神が描かれた宝船が素朴で好ましく、たびたび入手して人に差し上げたりしている。もちろん自分の分もストックしてあるが、これまで宝船の出番があったためしがない。空しく、ファイルの中で舫(もや)っているばかりである。

例によって「夏」の季も見てみたい。一読、いきなり、じつに面白い古季語が出てきた。︱︱「焦螟(しょうめい)」

「句座の誰もが見るのも聞くのも初めて」という。では、といことで頼りにしている平凡社の『俳句歳時記』をみる。ない。そーか……ならば、困ったときの『難解季語事典』で。ありましたねぇ、「蟭

螟(しょうめい)[夏]→かのまつげむし「蚊の睫(まつげ)に巣(す)をくう虫なりといふ。(中略)小き事たとへん方なき虫といへり。故に蚊の睫(まつげ)に集まり居るといへり」とあり

「「せうめいのはらわた探る荘子哉(かな)」其角(題林集)。

嬉しいですね、この『難解季語事典』。いつ買っておいたのかしら。それはともかく、この「焦螟」という虫が面白いじゃないですか。あの小さな蚊の睫に巣を作る虫、だなんて。ミクロの生態圏ですね。しかも、ここに挙げられた例句が、そんな小さな虫のはらわたを超俗派の元祖・荘子が探る︱︱というのですから、ナンセンスもここにきわまれり! さすが其角宗匠。

焦螟のあらましがわかったところで宇多先生の本文をあらためて読む。この虫(もちろん空想上の)、すでに清少納言『枕草子』に「大蔵卿正光という耳敏い人が蚊の睫(まつげ)の落ちる音を聞き取ってしまう」という逸話が出ているという。もともとは、中国戦国時代の道教経典の一つ「列子」の中の挿話らしい。それを江戸人の「蚊の睫に巣を作るんだったら、これは夏でしょ、だから季語は夏! という俳諧ならではの見立にしても脱帽する。

ところが、こんな珍奇な季語が、昭和九年の改造社版の『俳諧歳時記』に収録され、「目をねむって焦螟を見る学者かな」高浜虚子 の例句が紹介されているとのこと。

昭和九年? 虚子? 一冊の歳時記が頭の片隅で点滅する。ガサゴソと虚子の編による『改訂 新歳時記』(三省堂刊)を引っ張り出す。やはり奥付が昭和九年。もしやと思って「焦螟」を探したが、残念ながら無かった。

ならば、ということで岩波文庫『栞草』(馬琴編、青藍補、増補 俳諧歳時記)(二〇〇〇年十月刊)』を手に取る。ありました。「蟭螟(せうめい) 蚊の睫(まつげ)に巣くう虫なりといふ。[伝燈録]仰山洪思禅師に問ふ、如何(いか)に して見性(けんしょう)を得ん。師(し)の云、たとえば蟭螟虫(せうめいちゅう)の蚊の睫(まつげ)にありて巣を作るがごとし」︱︱そして下段の注に蟭螟=「焦螟」。「目に見ぬ鳥」の項参照とある。この原稿入稿のあと、ゲリラ豪雨の中、本置き場として借りている「散漫洞」に行き、昭和八年刊改造社版をひっぱり出してチェック。確かに「蟭螟」の項がありました。そこには前記の虚子の句のほかにもう一句、

蟭螟の目には見えぬ人の顔 雨謁人

が掲げられていました。

こうみてくると、この「焦螟」、成りは微少でもかつてはかなりメジャーな虫だったよう。しかし、こういう愛嬌のある(空想上とはいえ)生き物も世知辛い世となっては、すでに絶滅してしまったか。それを宇多先生の句座に、随分とお久しぶりに登場する。

焦螟のその睫毛にもさらに虫 辻田克巳

焦螟をきわめんという虫眼鏡 山本洋子

焦螟が乗り天秤のわれやまず 澁谷口道

と、いずれも諧謔の効いた即興句で応じている。

それにしても、本家の中国では、この「焦螟」という言葉、まだ生きているのでしょうか。この現代、日本でこの言葉を使って句を作っていることを知ったら、どう思うのでしょうか。

すごいですね。アジア全体の正倉院たる日本の文化装置と日本人の感性。そして、その一典型たる俳句と、その歳時記の世界。その中で、レッドリスト必須の季語を持ち寄り、味わい、楽しみ、ともに戯れてきたのが『古季語と遊ぶ』なのである。これは素晴らしいことではありませんか。

そしてまた、そういう死語に近い言葉、あるいはすでに死語となってしまったかつての日本語を季語として収録してきた歳時記も本当にすごい!