書斎の漂着本 (32) 蚤野久蔵 踊る地平線①

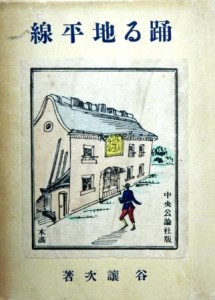

昭和4年(1929)に中央公論社から出版された谷譲二の『踊る地平線』は人気画家で版画家でもあった木村荘八が挿画を担当したことで洒落た体裁の本に仕上がっている。外函にもわざわざ木畫(画)として版画を貼るなどなかなか凝っている。背には毛筆で題字と著者名が書かれ、魚を配した風見鶏のデザインが目を引く。いまならフジテレビの人気シリーズで映画にもなった「踊る大捜査線」が頭に浮かぶかもしれないが、入手はそれ以前だから、装丁が気に入ってレコードでもないのに思わず<ジャケ買い>してしまった。

著者名になじみのない方もあるだろうが、この谷譲二と、林不忘、牧逸馬の3つを使い分けて昭和初期に活躍した長谷川海太郎(かいたろう)のペンネームである。谷譲二は米国体験記「めりけんじゃっぷ」物で、林不忘は時代小説「丹下左膳」シリーズで、牧逸馬は「世界怪奇実話」などの犯罪実録小説で知られる。

『踊る地平線』は、中央公論社特派員としてその前年に1年間にわたりヨーロッパ14カ国を歴訪した「訪問記」で、同行した和子夫人も同じく『婦人公論』にロンドンとパリの滞在記を発表している。夫婦そろって特派員というのは、社主の嶋中雄作に認められて『中央公論』に連載した『もだん・でかめろん』が人気を博したことで一躍人気作家となったとはいえ、社始まって以来の扱いだった。特派員としての作品の出版は会社としてもあらゆる機会に宣伝し、装丁ひとつにも力の入れかたがわかる。定価2円50銭は、1冊1円前後というのが主流だった当時としてはかなり高い値段設定といえるが、四六判785ページで厚さが5cmもあるから仕方なかったというより相応だったのだろう。あなたが奮発して書店からこの本を買ってきたとしていよいよ机の上で函から取り出すとこんな感じだろう。

わかりやすいように表紙を広げると背の題字は金文字で、アジア、ヨーロッパの地図に訪問した計16カ国の国名が赤い枠で示されている。いよいよ、中が楽しみですねえ!

見返しは機関車と船、郵便封筒をあしらったデザインで、右下に「S.Kim/1929 Sept」のサインがある。封筒を描いたのは、原稿を送ってきたのを『中央公論』で連載してきたというイメージかとも思ったが、当時の郵便事情を考えると帰国後に追加部分を加筆した「書き下ろし」だったか。

次の「本文扉」にはなぜか駕籠が描かれている。座布団は赤と黒の卍模様だから「献辞」に「和子のために」とあるのを木村が茶目っ気たっぷりに「夫婦で海外取材かよ!」とからかったようにも思える。洋風デザインのなかに唯一の和風というこの違和感はなぜでしょうねえ。

S A Y O N A R A

がたん!

――という一つの運命的な衝動を私たちの神経につたえて、午前九時十五分東京駅発下関行急行は、欧亜連絡の国際列車だけに、ちょいと気取った威厳と荘重のうちにその車輪の廻転を開始した。

多くの出発と別離がそうであるように、実に劇的な瞬間が私たちのうえに落ちる。

まず、車窓のそとに折り重なる人の顔が一つひとつ大きな口に変わって、それら無数の口腔が、おどろくべき集団的訓練のもとにここに一大音響を発した。あゝゝ――あい!というのだ。

ばんざあゝい!

では、大きな声で「さよなら!」

さよなら!

そしてまた「ばんざあい!」

冒頭の1ページをわざわざ紹介することもなかったかもしれない。見送りがない場合でも、ある種の高揚のうちに旅が始まる。多くの見送りがあった夫妻の旅は喧騒のなかで出発のクライマックスを迎えるが、具体的な時間はあっても4月何日だったかの日付は書かれていない。

この爆発する音波の怒涛。燃焼する感激。立ちのぼる興奮と人の顔・顔・顔。そして夜のプラットホームに漂う光線の屈折――それらの総合による場面的効果は、ながい長い行程をまえに控えている私達の心臓をいささか民族的な感傷に甘えさせずにはおかない。が、そんな機会はなかった。交通機関はつねに無慈悲にまで個人の感情に没交渉である。彼女が贈られた花束を振り、私がこの刹那の印象をながく記憶しようと努力しているうちに、汽車は自分の任務にだけ忠実に、well――急行だから早い。さっさと出てしまった。列車の「がたん!」の音を合図に<同行二人の巡礼>は車中の漂泊人となる。

ホテルから東京駅へのタキシのなかから一瞥した最後の東京。雨が降っていた。窓を打ってななめに走る水。丸ビルを撫で上げる自動車の頭燈(ヘッドライト)。

「東京―モスコウ」と朱線の入った黄色い切符を示したとき、ちょっと儀式張って、善きほほえみとともに鋏を入れてくれた改札掛の顔。若きかれのうえに祝福あれ!とにかくこれが当分のお別れであろう日本の春の夜を、汽車はいま狂女のように驀進している。下関へ、ハルビンへ、莫斯科(モスクワ)へ、伯林(ベルリン)へ、やがてロンドンへ。

下関行急行だったのに、などと思っていると、下関から釜山への関釜連絡船は、

むらさき色の闇黒、警戒線。星屑。

無表情な顔をならべて関釜連絡T丸の船倉へ流れ込む白衣の列。

のわずか2行で終わったのに対し、ハルビンでは伊藤博文の狙撃現場に立った。

その地点は、一二等待合室食堂へ向かって左から二番目と三番目の窓の中間、ちょうど鉄の支柱前方線路寄りの個所だ。が、いくら見廻しても、どこの停車場のプラットホームにもある、煤煙と風雨に汚れたこんくりいと平面の一部に過ぎない。いや、平面と呼ぶべくそれはあまりにでこぼこして、汽車を迎えるために撒かれた小さな水たまりが、藁屑と露西亜女の唾と、蒼穹を去来する白雲の一片とをうかべているだけだった。

(満鉄職員の)G氏の案内で構内食堂の隅に腰を下ろす。ここはその朝、外套に運動帽子といういでたちで友人の家を出た安重根が、近づく汽車の音に胸を押さえながら、ポケットのブロウニング式7連発を握りしめたという椅子である。殺した人も殺された人も、もうすっかり話がついて、何処かしずかなところで私達のようにお茶をのんでいるような気がしてならない。

ハルビン――不思議が不思議でない町。

OH・YES!HARUBIN。いろんな別称で呼ばれるわけだ。

あらゆる人種と美しい罪の市場。

海のない「上海」。

そうして、極東の小巴里。

さればこそ、どんな冒険にでも勇敢であるべく、彼女の口紅は思いきり濃くなり、やけに意気っぽく帽子を曲げる。AHA!

満州からは長途、シベリヤの旅へ。ここでアフガニスタンの王様ご一行と列車が同じになり、運行する萬国寝台会社は1等の旅客全員を2等に押し込めて7日間の受難の旅が始まる。 (以下、この稿続く)