書斎の漂着本 (40) 蚤野久蔵 大正女子書簡文

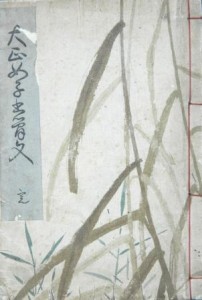

大阪・心斎橋の岡田文祥堂から出版された三浦圭三著『大正女子書簡文』である。菊判364ページ、定価55銭の和本は、ご覧のように当時の女学生がいかにも喜びそうな水辺の芦を描いた表紙で、わざわざ赤い綴じ糸が使われている。

この本とは全く偶然の<出会い>だった。あるとき京都・河原町三条にある古書店で棚の本を眺めていると手前に積まれた本の山を熱心に動かして目的の本を探す研究者風の男性がいる。選んだ何冊かを購入して帰ったあとにいちばん上になっていたので目についた。赤い糸が珍しかったこともあって手に取ると裏表紙に岐阜県立加納高等女学校と印刷された横に生徒名が筆書きされている。その字が印刷部分とそっくり同じなので「卒業記念」だったのではないかと想像した。なぜそっくりかというと出版社に校名を書いて送ったのと同じ先生が一人ひとりの名前を、心をこめて書いたのですよ、きっと。

店頭均一棚や数百円までのものなら購入するかどうかは「迷ったら買い!」と紹介したが、裏の見開きに1,200円の鉛筆書きがあるから<とっさ判断>のボーダーラインを超える。もう少し動機付けを、とはいっても別に「大正女子」に関心があったわけではない。まあ、当時の女学校がまとめて購入した人気の<当世実用本>なら世相が反映されているだろうし、いかにも<文士風な>著者の写真もおもしろいと思ったのでしょう、きっと。わざわざ繰り返すこともないか。

<いかにも>な写真は横一ページで中表紙の次のハトロン紙をめくったところ。右余白に「書斎に於ける著者」、左には、述懐として「寒けれど寒がるいとま無きまでに書に親しみつ二十九の冬」とある。ということは29歳の冬の<お姿>というわけ。棚いっぱいに本が並び、洋机の脚を短く切ったような机の上には図書館でもめったに見ることもないほど巨大な辞書か辞典が2冊。すぐ脇には花鉢が置かれて、手前の角火鉢には炭が真っ赤に熾って・・・。(モノクロ写真だから、あくまでイメージです)

次ページが「序」で、句読点は入れない正式な<分かち書き>になっている。

主として若き女性の生活を中心に現代の令嬢令夫人として なるべく 中正穏健な 書簡文の範例を示したいと云ふのが 本書の趣意である

大正五年十二月廿日 西高津の仮寓にて 著者識(しるす)

発行日は翌6年1月31日だが、不具合な個所があったのか直後の3日15日に「訂正再版」となっている。

年賀状からはじまって、月別の時候見舞、趣味の消息、親しき身内への消息、近況報知の文と続く。年賀状にしても「普通のもの」でも相当長いから割愛するが、干支にちなんでわが家の犬の絵葉書を送るにしても「元旦早々手飼いのポチを遣はして御許様の幾久しき御さちを祈上候」となる。「アケオメ!」に写真でメールというわけにはいかないのだ。

「趣味の消息」は「家庭納涼音楽会に友を招く」の内容がピアノと歌を披露するからというお誘い。「白波寄する磯回(いそわ)より」は、千葉県の銚子にあった徳富蘆花が愛した水明楼に宿泊したという文例である。「富士登山だより」に至っては「出発の際はわざわざ御見送りいただきありがたく道中無事只今御殿場に下車して田口旅館に宿とり申候」の第一信から、6合目仮泊までの第二信、頂上での第三信、下山から無事田口旅館への第四信まであって、現地だけでも三泊四日。最近のような夜行直登夜行帰りのいわゆる<弾丸登山>などからはとても想像もできない時代だったことがわかる。

「依頼文」では結婚したての若夫婦が新所帯用に、お寺の書院などが空いていたらお願いする「貸室の周旋を依頼」の諸条件がおもしろい。

一. 室代 拾円内外

二. 室数 大きな室ならば一つにてもよろしく普通ならば二室(ま)か三室

三. 一室の大きさ 六畳より廿畳まで

四. 一室の設備 床押入れつき、二方若しくは三方あき、廻り縁、特設の便所付

五. 場所 停留所に近きところ

六. 周囲 閑静にして庭園の広きところ

七. 雑 水勝手、火勝手の不便ならぬところ

八百屋が始終来るところ

寺内に催しある毎に立ち退きなどせずともよきところ

「大きさ20畳まで」「停留所に近い」「閑静で庭園が広い」・・・はたしてそんなぜいたくな物件があったのでしょうか。

当然ながら、借金の依頼文はないが「主人に代わりて配当金を催促す」や「貸金の催促文」はある。変わったところでは「議論の手紙」として女子高等教育、女子独身論、「新しき女」について、女子職業問題についてや「ローマンスの手紙」もちゃんとある。つまりラブレターです。他にも「女中の紹介」「仏語の教師紹介」「鑑定」の依頼というのも。これは知人の資産整理で頼まれて買った(円山)応挙など12点を鑑定してもらえないかというのだから例文にしてもすごい。まるでテレビの鑑定番組みたいだが、読者は「令嬢令夫人が対象」ですから。

ここまで読んで、著者の三浦圭三なる人物は上流社会の作法などに詳しかったからこうしたことまで書けたのだろうかと興味がわいた。手元の人名事典には見当たらなかったが、ネット検索から兵庫県氷上郡=現・丹波市出身で、地元の丹波新聞社が出版した『丹波人物伝』に掲載されていることが分かった。経営者の荻野氏に連絡すると親切にも該当部分を送ってくださった。

国文学者 三浦圭三 明治18年(1885)~昭和30年(1955)

丹波市春日町の繭(まゆ)やお茶、ミカンを商う家に8人兄弟の三男として生まれる。いつも二人の兄のそばにいて九九を兄より先にそらんじた。ひらがなやカタカナも覚えたので友達と連れ立って3歳で小学校に通った。大柄だったからだろうが一週間後に年齢を知った先生に、規則だから6歳になったら来なさいと言われてしまう。懇願したが「規則だから」の一点張りで、圭三は「規則というのは、よっぽど意地悪な人間だ」と思ったという。

翌年、小学校に入学、トップで卒業すると高等小学校に進学した。家が貧しかったので恩師と一緒に恩師の借家に住み、炊事を引き受ける代わりに勉強をみてもらった。卒業すると青垣町の佐治尋常小学校の代用教員になり、ここでも学校に住みこんで自炊した。参考書などを買う余裕はないなかで家には毎月の仕送りを欠かさず、学校の図書館や同僚の本を借りて勉強した。借りた本はすべて書き写して繰り返し学習した。数学の計算は、はじめに紙の表裏に鉛筆で書き、その上から筆で、さらに最後は朱で書いて一枚の紙も無駄にしなかった。こうして20歳ごろまでには教育学や倫理学の本はあらかた読みつくし、英語だけでなくドイツ語も独学でマスターした。

明治39年に高等女学校の教育免許を取ると大阪府立島之内高等女学校、後の夕陽丘高等女学校に勤務した。この本を執筆したのはこの時期に重なる。そうしてみると学校と出版会社の所在地は極めて近い。では、それで多額の原稿料が入ったから自由に本を買ったりしたのかというとどうも違うのではないだろうか。冒頭に掲げた「書斎に於ける著者」という写真も、添えられた「西高津の仮寓にて」から考えればあくまで<出版用の撮影>に思えてくる。

三浦は慢心することなく勉強を続けたことで大正10年に高等学校の教育検定試験に合格し、青森県弘前高等学校(現・弘前大学)の教授となった。当時は「小学校卒の学歴で大学の教授になった」と大きな話題になったから同じように苦学する青年の<希望の星>だった。昭和20年に定年退官し、故郷篠山で24年までを過ごしたが、音楽も得意だったようで、地元の春日部小学校の校歌を作詞・作曲した。国文学に関する多数の著書を残し昭和30年、脳血栓のため69歳で没。

「勉学が好きで好きでたまらない父でした。夕食が済むと寝床に入り、深夜二時に起きていました。朝食までの、誰にも邪魔されない時間が、父にとって至福のときだったようです」と『丹波人物伝』は娘さんから取材した「父の思い出」を伝える。